任务型经纪:新乡贤参与乡村治理的新范式

张雨薇,武晋

摘要:中国有绅治传统。近年来新乡贤作为新兴主体被逐渐纳入基层治理体系中,中国乡村治理中的精英参与由此呈现出新的时代特征。借鉴杜赞奇“经纪机制”概念,结合桐乡市“乡贤+三治融合”的田野观察可知,在乡村振兴与项目进村的时代背景之下,“任务型经纪”替代了旧有的保护型经纪、赢利型经纪与村干部“多重角色”。新乡贤作为治理主体整合了制度合法性、道德优势与资源支配权,其管理机制以网格化、技术化为特点;其目标责任制呈现任务化、模糊化特性;其运作机制在组织化路径下体现出协商化、人情化的原则。以基层政府与乡土社会互信互赖、协同共治为特征,这一吸纳型治理机制的制度化建构在有效承接国家行政的同时广泛激发了乡村社会的内生动力,在加快自治、法治、德治“三治融合”进程的同时有利于促进传统与现代、城市与农村之间有效衔接。

关键词:乡村治理;精英;经纪机制;任务型经纪

中图分类号:F320.3 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2021)06-0042-10

收稿日期:2021-03-19DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2021.06.06

基金项目:中央高校基本科研业务费专项(2018tc035);清华大学中国农村研究院研究课题(CIRS2018-7)

作者简介:张雨薇,女,中国农业大学人文与发展学院博士研究生,主要研究方向为乡村治理、医疗卫生政策。

引言乡村是国家治理进程中的不可失却之地,在国家现代化与政治现代化建设进程中意义重大[1]。作为乡村振兴发展战略目标之一,“治理有效”始终是国家关注的焦点。在当前经济社会迅速发展的情境下,乡村治理面临着日益复杂的内外部环境与多元化的利益诉求,处于外部组织过度嵌入与内生组织无效率增长的过密化困境之中;实现乡村治理现代化亟待多元主体有序、协同且民主的持续参与[2]。近年来,国家日益重视传统治理资源的挖掘与继替。十八大以来,创新乡贤文化在一号文件中被多次提出,如何以乡情乡愁为纽带吸纳新乡贤参与到家乡建设中来成为政府工作的重点之一;2017年十九大提出健全“自治、法治、德治结合的乡村治理体系”,强调乡贤作为重要治理主体对于推动乡村治理向多元主体协同治理和更高层次的服务协调转变有着重大作用;2018年,作为深化基层自治的重要实践,新乡贤再次被写入中央一号文件[3]。在政策持续关注与基层不断创新之下,新乡贤作为乡村治理新型主体日益发展壮大。由此本文意在回答如下问题:新乡贤参与乡村治理的进程生成了何种新的治理模式?其生成机制和运作机制如何?这种新的治理模式与传统经纪模式有何差异?

回顾文献可知,针对新乡贤的研究可大致分为三个方面:(1)从历史学视角出发对其发展变迁进行研究。如费孝通、萧公权、王杰等学者对士绅这一阶层的特質、发展脉络及其与地方政府关系的研究[4-6]。(2)在功能主义视角下对其作用发挥展开探讨。如徐勇将新乡贤视作基层村民自治机制的创新型补充,有助于协同治理新态势的开辟[7],崔凤军等学者“开放式协商机制”的观点与之类似[8];许源源等将之视作农村公共文化服务供给的重要主体之一[9];黄文记认为新乡贤是“三治”结合的助推力量[10];王文龙关注乡贤群体的异质性,对不同地区的乡贤参与模式与不同作用进行了总结概括,指出其作用发挥是一种辅助性措施而非根本性的制度变革[11]。(3)基于地方实际探索当前新乡贤面临的诸多困境。邝良锋等依据农业生产论的观点,将乡贤匮乏归之于当前以农业为主的乡村发展阶段[12];吴新叶等研究发现,新乡贤参与乡村治理面临着信息与利益不对称导致的代理失灵[13];吴蓉等指出新乡贤治村存在着自主与体制边界模糊与冲突、参与诉求与结果反差、文化服务层面的供需矛盾等问题,国家应针对性地采取规范化制度建设等纾解策略[14]。既有研究详细展示了新乡贤在乡村治理中的参与图景,在取得一定成就的同时也存在如下问题:一是对于乡贤参与乡村治理或是过于提纲挈领,重鸿篇巨制轻实地经验,或是缺乏一个统一的理论框架,最后只能停留在经验性解释或功能性分析层面。二是基于国家社会的二元范式,研究往往将新乡贤简单归结于社会一方,而全国范围内开展的“新乡贤建设运动”实质上并非是少数发达乡村的内生性实践,而是作为治理任务被逐步推广,因此与其将之完全归于“自下而上”的地方实践,不如说“新乡贤建设运动”是国家领导下基层政府与地方社会的合作再生产。三是新乡贤参与乡村治理新在何处,学界对其产生机制与运作逻辑依旧缺乏深入剖析。

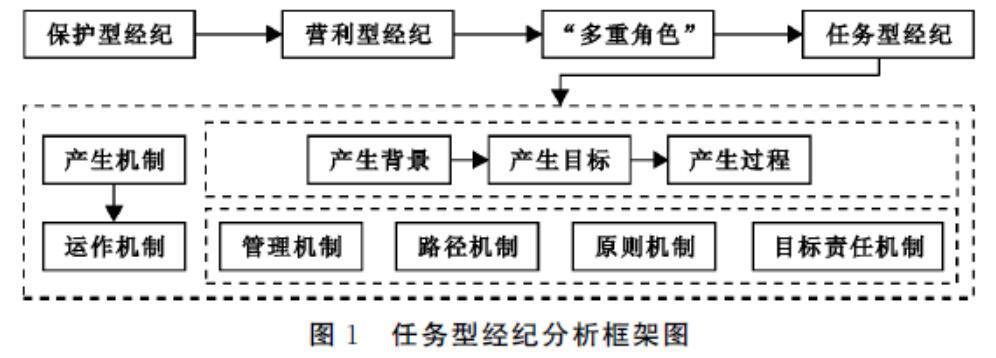

针对以上研究问题与研究现状,文章借鉴杜赞奇提出的经纪机制[15],通过半结构式访谈与参与式观察的研究方法,结合浙江桐乡实地调研从以下几个方面展开研究(见图1):首先,回顾我国乡村治理经纪机制及其发展变迁;其次,对桐乡“乡贤+‘三治融合”治理范式中精英参与的实现机制与运作逻辑进行考察分析;再次,比较新旧经纪机制在治理主体、治理机制、治理逻辑等层面的具体区别,并对中国乡村治理中精英参与的逻辑及其范式转移进行总结与展望。

一、经纪机制及其发展变迁

杜赞奇在考察20世纪国家政权扩张如何影响华北乡村权力结构时提出,国家政权对基层社会的控制并非经由直接行政干预实现,而是通过乡村精英作为中介力量进行,此时这种控制路径可称为“国家经纪”模式[15]。事实上,作为国家与社会间的中介力量,任何一种经纪机制均为国家治理层面委托代理关系的具象化映射[16]。随着现代国家建设进程加速,国家与社会关系发生变动,乡村中的权力关系、权威结构与委托代理机制亦随之改变。依据代理人的不同性质,可划分出如下三种理想型经纪机制。

(一)保护型经纪:士绅作为代理人

“皇权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。”[17]费孝通将传统中国乡村治理样态总结为“双轨政治”,意指在封建王权未能直接渗透到乡村层级的情况下,以宗族与功名为权威基础的士绅群体填补了县一级权力与乡村社会之间的权力真空;作为中央政权与村落间上下互通的“双轨”以及官民之间左右联通的“中间地带”,士绅在基层公共福利、保甲民团、教育促学等方面意义重大[18]。

以明晚期为例,由于中央对地方的控制力渐弱,行政单位最低只到县一级,县令或是知事以下的正式编制仅有十数个[19],以此管理一县几十万人口的税收、诉讼、科考等事务无异于天方夜谭,因此“地方公事,官不能离绅士而有为”。此外,历代地方官员都不由本地人担任,州县官员对当地情况了解有限,依赖士绅便显得自然而然,“官有更替,不如绅之居处常亲;官有隔阂,不如绅士之见闻切近”[20]。由士绅与宗族共同构成的“第三领域”成为国家与社会有效互动的重要场域,国家通过委托与动员士绅阶层使其协助通达朝廷政令、与地方政府共同管理当地事务来实现简约治理[21]。同时,乡村文化网络习惯法的存续使得士绅须得具备为村民谋利的道义与责任,基于科举与功名士绅阶层具备与州县或更高等级的官吏沟通的特权[22],因此在相对稳定的封建统治秩序下,士绅便可经由自身资源支配权为村庄提供公共福利、为贫困村民垫款、充当乡民借贷的保人等。这些行为反过来亦维护并加强了其自身权威与支持体系构建。

自秦至晚清,士绅关于士绅这一阶层的定义与具体构成,诸多学者对其在不同年代的界定都各有不同,其群体构成也有其复杂性:官绅之外还有学绅;按照功名的性质有正途士绅,也有纳捐、荫袭而来的异途士绅;有武科功名出身者,也有文科出身者;有由学衔较高与官职较高者组成的上层士绅,也有功名较低的下层士绅。此文依据张仲礼的说法将士绅界定为取得功名、学品、学衔或官职,饶有资财,并在本土德高望重之人。

正是通过“权力的文化网络”在伦理本位的前现代化时期经由地方规则、传统道义与意识形态的整合建构来实现国家与社会之间的平衡。由于士绅的自身利益与乡村社会之稳定休戚相关,这一阶层并不具备“革命的品格”,因此这类经纪事实上是一种意在维系基层稳定的保护型经纪。

(二)营利型经纪:地方精英作为代理人

“新群体能够取得政权,其原因在于这一群体能够牺牲时间去完成行政任务。”[23]随着晚清科举制的终结与民国以来现代国家建构进程的加速,作为地方精英的传统士绅或是成为绅商,或是蜕化为土豪劣绅,逐渐退出了村治的历史舞台。乡村权力真空地带的形成为土豪劣绅、地痞流氓等群体让渡了活动空间,与此同时,列强索要的巨额赔款迫使国家走向不断向基层社会汲取资源的道路[24]。对乡村中残留的旧式精英群体而言,来自国家的巨额负担使得完成行政任务的同时保护村庄利益再难实现,因此逃离其政治角色成为最优选择。在这一境况下,国家为提高税收效率、巩固统治权力开始与土豪劣绅、地痞流氓等新的“精英”结盟。然而在地方实践中,这些以赢利为目标的代理人却使得国家的诸多努力基本落空,其后果被杜赞奇定义为国家政权的“内卷化”,即国家无法依靠提高机构效益获取发展与进步,而是通过对旧式关系的无限复制或扩张以提升其行政职能[25]。

不同于意在以国家与社会之平衡维系自身象征资本、政治资本的保护型经纪,赢利型经纪的产生动机在于通过完成国家政权资源汲取等任务来牟取私利。这种经纪机制的生成损害了国家利益、阻碍了国家机构的合理化,在这一情境下,国家权力的延伸意味着对社会的进一步压榨与损害。

(三)“多重角色”:村干部作为代理人

新中国成立之后,国家开始逐步将权力延伸到基层,乡村社会治理机制重新被形塑起来。20世纪八九十年代,“乡政村治”的治理格局替代了人民公社时期的全能范式,作为基层正式代理人的村干部成为乡村治理的核心主体。对于村干部角色的研究成果丰硕,部分学者从结构主义视角出发对村干部的角色进行静态分析:徐勇揭示了“乡政村治”现实基础上村干部的结构性处境,指出村干部“国家代理人”与“村庄当家人”的二维角色[26];此外还有个体理性人、政府代理人与村庄当家人的三重身份论[27],国家代理人、村庄当家人、阶层代言人、家庭代表人四种角色论等[28]。正是基于这种多重身份角色,村干部行为逻辑表现出不同的利益取向:吴毅指出生于斯长于斯的村干部既不可能完全忽视乡梓情谊与村庄利益,又无法为之冒与上级政府对立的风险,然而成为一个长袖善舞居中调节的“经纪人”亦有着相当难度,因此在“双重边缘化”的尴尬境遇中,村干部更加倾向作为“守夜人”和“撞钟者”开始“无为而治”,产生村政懈怠的治理后果[29];杨善华等研究了市场经济转型背景下的乡镇政权[30];李祖佩基于当前项目进村资源下沉的现状,村庄中重心在外、交际能力强、关系网络广的“新代理人”治村脱离了国家与社会的双重规制,背后遵循的仍是利益治理的深层逻辑[31]。

简言之,完全依靠国家行政与科层体制实现乡村治理是不切实际的,而作为国家与社会的交汇地带,经纪机制实质上具有“简约治理”与协同治理的核心内涵。在传统的经纪机制中,国家依靠士绅、宗族等内生性的地方权威实现正式权力的非正式运作。与旧式国家经纪不同,本文重点研究的是政府推广下的新乡贤群体及其相关组织在基层治理中的运作逻辑。需要指出的是,不同于“富人治村”以及完全“自下而上”生成的新乡贤治理,由国家与社会共同推举而出的新乡贤与社会组织需要承接并完成基层政府与村委会下发的项目与任务,在具备内生权威的同时,更具国家代理人的性质。这种国家主导下的“官民二重性”形成了一种新的“任务型经纪”机制。

二、“任务型经纪”的产生机制

乡村场域的现代化既是“低度复杂性”向“高度复杂性”转移的进程,亦是“低度不确定性”向“高度不确定性”发展的进程。有别于传统意义上以科层权力与层级体系为标杆的治理范式,日益复杂的乡村生态以及国家层面“软指标的硬指标化”使得当前乡村治理面临“任务型”发展态势[32]。在桐乡“乡贤+‘三治融合”地方实践中,作为治理主体的新乡贤之生产再造亦呈现出任务型特征。

(一)产生背景

桐乡地理位置优越,处于沪、杭、苏金三角之间,隶属于嘉兴市,下辖3个街道,8个镇,208个村,共计82万余人。自春秋以来,桐乡便因其优越的地理位置成为兵家必争之地,因此受到运河文化、良渚文化、吴越文化等多元文化涵养。近年来桐乡经济发展迅速,2018年农村居民人均可支配收入3.82万元,同比增长95%,位列嘉兴市第一数据来自桐乡市人民政府网站:http://www.tx.gov.cn. 。如同大多数现代化进程中的村庄一样,经济的快速崛起,农村居民日益增长的物质文化需求使得桐乡村庄旧有的社会结构正在瓦解。就治理主体而言,村庄在总体上呈现乡村精英缺位样态。在村的内生精英认为“无人牵头,事不可为”,参与意愿不足,同时以“混混”为代表的黑恶势力依旧在乡村存在,这无疑增加了治理难度;在村的外来精英由于其外来身份社会融入存疑,往往秉持自保导向下“多一事不如少一事”的處事原则;原子化的村民将村庄治理、村庄政治等同于村民选举,参与社会治理积极性不高。就治理机制而言,在德治层面,传统的人伦道德被西方化、工业化、市场化浪潮打破,“无公德”的个人与“去公共化”的集体开始出现;在法治层面,民间法与国家法的冲突与“依法上访”“依法维权”“谋利型上访”并存;在自治层面,税费改革与日益工业化的日常生活实践使村干部与村民的联系日益松散,同时,村干部工资制度、坐班制度以及考核制度行政化使得干群关系愈加“悬浮”。因此,村干部在拆违拆临、撤村并居、土地流转等容易滋生治理难题的事件中更加难以有效发挥作用。概言之,乡村治理正在遭遇“公共产品供给不足”“无主体化”“集体行动消解”“问责制度匮乏”等诸多困境。

(二)产生目标:“乡贤+‘三治融合”的任务型建构

基于乡村治理的上述困境,桐乡市自2013年起便开始践行“红船精神”,发展“枫桥经验”,在全国范围内率先开展自治、法治、德治基层治理实践。在国家官僚体制中,领导重视往往是政策执行的关键动力,“一把手”重视力度越大,执行者的行动力就更强。2013年9月,桐乡市委市人民政府出台《关于推进社会管理“德治、法治、自治”建设的实施意见》,确认了“三治”作为专项建设的主要目标和战略地位。文件要求将“三治”建设纳入本地本部门经济社会发展的总体规划,与经济建设同规划、同部署、同检查、同落实;同时建立由市委书记担任组长的领导小组,下设三个专项建设工作小组和领导小组办公室,以加强组织领导、形成工作合力、推广典型经验、完善评价监督[33]。试点工作首先在高桥镇开展。基于“三治”的治理内涵,镇政府组建起百姓参政团、道德评判团与百事服务团,实现了“事事有人管、大事一起干、好坏大家判”的治理格局。2014年底,高桥镇试点工作完成后,桐乡市委统战部出台《桐乡市推进社会管理“德治、法治、自治”建设工作方案》,2018年“三治”融合工作领导小组出台《关于深化村规民约(社区公约)、百姓议事会、乡贤参事会和百事服务团、法律服务团、道德评判团工作的实施方案》,要求7月底之前全市各村实现全覆盖并形成特色案例资料来源:内部资料《中共桐乡市委桐乡市人民政府三治融合资料汇编》。

。在压力型体制下,新乡贤的选拔、“两会三团”组织建设与村“两委”、乡镇政府的工作绩效挂钩,成为一项硬性任务。

(三)产生过程:新乡贤的生成及其权威来源

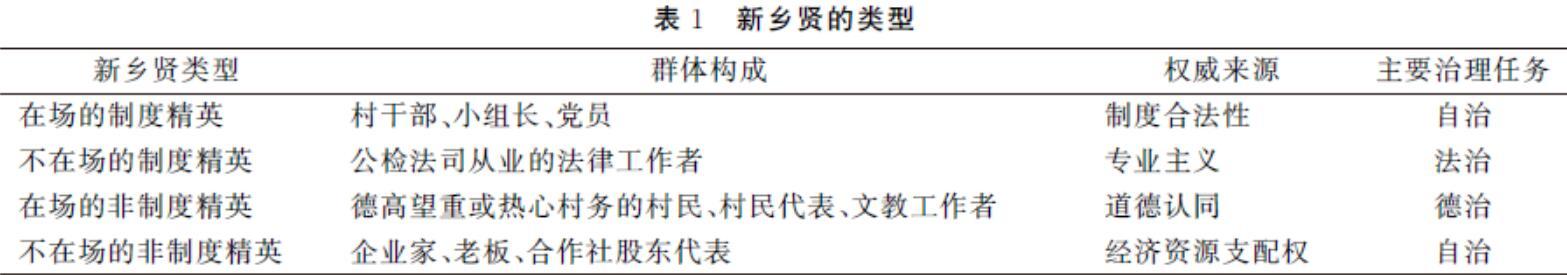

治理主体即社会治理体系中的多元行动者,在政府之外还包括非政府组织、公民个体等组织与个人,在具体操作层面的构成直接受到治理任务的影响。基于桐乡“乡贤+‘三治融合”治理任务的不断强化,治理主体亦发生了相应改变。2017年之后,新乡贤作为治村权威在“三治”融合推广实践中被大量发掘。其产生以村“两委”任命为主,自我推荐与村民推荐为辅;其多元性体现在对在场与不在场、制度精英与非制度精英的吸纳;其任务性体现在对热心村务的普通村民的吸纳。依据“三治”的治理任务,大致可分为在场的制度精英、不在场的制度精英、在场的非制度精英和不在场的非制度精英四类治理主体(见表1)。

在场的制度精英主要包括村干部、小组长、优秀党员及老党员,其选拔以“自治”为任务导向,其权威由体制合法性赋予。事实上桐乡在乡村振兴建设进程中将“党建引领”作为核心所在,强调发挥党员模范带头作用,由村社党组织书记担任召集人,将优秀党员划分到各个社会组织中,规定各项活动的开展受村党支部、村民委员会的政策引导与业务指导。不在场的制度精英主要指在公检法司从业的法律工作者,其设置以“法治”为任务导向,专业主义权威使其发挥着普法教育、法制宣传、法律援助等重要作用;在场的非制度精英主要包括有威望的村民、热心村务的村民、村民代表及文教工作者。以“德治”与“自治”为任务导向,道德层面的优越性是其权威的重要来源,主要负责协调矛盾纠纷,参与村庄重大事务,维护村庄秩序;不在场的非制度精英主要包括重心在外的企业家和当地经济精英,这些精英虽然并不在场,但因其具备的资源支配权在村庄招商引资、公共建设、扶贫济困等自治事务中亦具有相当权威。

概言之,以士绅、宗族为核心的传统乡村治理结构瓦解之后,如何通过新的权威建构实现村落秩序再造与乡村治理有效成为实现乡村振兴的关键议题。面对传统道德式微、现代法治体系建设滞后、自治制度运行不畅的治理困境,桐乡以“三治”为基本治理任务,开始在吸取村庄自主经验基础上自上而下推行“乡贤+‘三治融合”建设。正如亨廷顿所说,经济发展自然带来政治参与诉求的膨胀,这些乡村精英自身便拥有村庄政治参与诉求,因此在国家自上而下的吸纳与建构之下,大量新乡贤开始参与到乡村治理中。

三、“任务型经纪”的运作机制

“乡贤+‘三治融合”治理模式推广以来,桐乡乡村治理取得了良好效果。2019年上半年,桐乡农村居民人均可支配收入达到2.16万元,同比增长10.3%数据来自浙江省统计局网站:http://tjj.zj.gov.cn. 。2020年1-8月,桐乡各类乡贤组织共调处矛盾纠纷近4 000件,调解成功3 895件,成功率99.4%。全市民商事收案数同比下降20.19%,四级走访量同比下降26%,诉前化解率61.94%数据来自嘉兴市人民政府网站:http://www.jiaxing.gov.cn. ,極大减轻了政府维稳压力。这一良好治理绩效主要通过如下运作机制实现:

(一)网格化的管理机制

作为一项起源于城市社区治理的治理技术,网格化的治理方式业已逐步下沉到乡村基层社会中。在通过“两会三团”组织建设吸纳新乡贤的同时,桐乡同样开始强调网格化建设,《关于加强全科暨网格员队伍建设的实施意见》等相关文件要求将网格作为村(社区)以下的管理单元。2020年以来,政府进一步推进微网格建设,建立起“乡-村-网格-微网格-户”五级管理体系,以“小事不出网格点、大事不出网格块、矛盾不上交”“网格连心,组团服务”为导向,桐乡在208个村庄与社区中设置930个网格和9 474个微网格数据来自桐乡通讯:http://txtx.tx.gov.cn/txtx/newsreport/j/eldq/eldqr/202008/3245.html. ,在社区实行以专职网格管理员为主的“一长三员”制,在村一级综合考虑人口、区划等因素将每村分为3~5个网格,村民小组作为网格点进行细化。由村干部担任网格长与网格指导员,村民代表、小组长、中心户长、党员等新乡贤作为微网格长负责自身微网格内15~20户,将政策宣传、村庄卫生环境整治与村庄安全治理等工作纳入网格体系全覆盖之下,利用“平安通”“平安浙江”“微嘉园”等APP实现社情民意采集以及隐患掌控处理。这种划分方式在延续既有的村组治理结构与组织体系的同时强调党建工作,将大量作为党员的新乡贤吸纳成为微网格长,密织了网格治理架构,实现了传统治理单元与新型治理主体的耦合。

在一些经济发达的乡镇,智能化、信息化的平台建设成为微网格长们作用发挥的重要依托,如“乌镇管家”在配置“十户一人、一梯一人”网格信息员的同时,基于“四清四报”治理任务 即:人口清、户数清、物品清、问题清,报违法、报可疑、报隐患、报动向。规定由网格信息员将相关信息的线下收集与线上报送结合起来,形成了“1+4+X”中心模式。“1”是指乌镇管家联动中心,全面负责治安立体化防控与社会服务治理联动;“4”是指数据集成平台、监测预警平台、分析决策平台与共治服务平台“四个平台”;“X”是指针对不同事件、任务与突发情况云平台在部门联动基础上对治安、安监、民情等相关基础数据进行协调与整合。处于信息化、智能化的社会治理网中,微网格长们一旦发现问题便可由手机上报至联动中心,进而由中心将具体任务分配到相关组织机构。

(二)组织化的运作路径

安东尼·唐斯提出,为了完成特殊的任务,一种突破了正规官僚组织限制的组织被建构出来,这一享有特权的组织能够以不同寻常的能力、途径与速度完成复杂任务[34]。马克思·韦伯也指出常规化的治理任务由一般意义上的科层组织承担,非常规任务则需要成立以目标明确、问题清晰为表征的“任务型组织”[35],“两会三团”以及“乌镇管家”等便属此类社会组织。

以“两会三团”(见表2)为例,“两会”指的是百姓议事会、乡贤参事会,以推动“自治”为治理任务;“三团”意在实现“法治”与“德治”,包括法律服务团、百姓参政团和道德评判团。百姓议事会负责针对问题较易产生的具体事宜与公共事务(如拆迁、宅基地安排、土地承包调整等)进行协商处置,在固定成员外还有非固定成员,前者包括在场的制度精英与在场的非制度精英,后者为具体事务涉及的利益相关方;乡贤参事会主要成员是重心在外的非制度精英,主要负责公共产品供给、乡村慈善事务等。法律服务团为市镇村三级结构,具有最为明显的任务型组织特征,即依据特定任务需要配置专业性极强的人力资源——由镇政府选拔律师[36]、公检法司与其他相关法律工作者组成,主要职责包括对村社重大项目与相关决策提供法律意见,配合村社开展法治宣传教育活动,为村民提供法律咨询与法律援助,协助修订村规民约等,通过“板凳法庭”“巡诊小分队”等途径在乡村开展活动;百事服务团则由在场的非制度精英组成,主要负责为村民提供组团式志愿服务,内容涉及安全、民生、人文等多个方面;道德评判团由党员、小组长、文教工作者、德高望重或热心村务的普通村民组成,聚焦于村庄小事,负责文明家庭、“四好”家庭、道德模范评比以及矛盾纠纷调节,所谓“自治管不了的德治管”,此外道德评判团还设置了曝光台,用以曝光赌博、乱停乱放等不文明行为。基于这种平台化、组织化建设,不同领域的具體问题均能在实时研判与调配协同下实现与相应治理主体的快速有效对接。

(三)协商化与人情化的运作原则

依据信任的不同来源,扎克·林恩将信任分为三种:声誉信任、社会相似性信任与法治信任。声誉信任基于对个体信用与品格的信任,社会相似性信任建基于“我群”特质,法治信任则是一种制度性信任[37]。集多种信任于一身,新乡贤既能够作为村民利益的代理人运用协商化的运作原则为村民发声,亦可在村“两委”委托下以人情化策略协助村“两委”工作开展。在S村2016年美丽乡村文化大礼堂建设项目进程中,村委会原计划推倒旧祠堂在原址上重修现代化礼堂,但村民们对该决议存在不满,认为旧祠堂在20世纪末期才集资重修过,且作为传统文化符号,旧祠堂推之可惜,因此找到退休校长X老师反映情况,作为新乡贤的X老师是百姓议事会的成员之一,在听取村民意见后,百姓议事会在项目安排会议上与村委会展开调查协商,最终决定扩建重修祠堂并将之打造成为文化大礼堂。

在村民代理人之外,作为村“两委”的受托方,新乡贤同时在移风易俗、政策推行、修桥铺路等方面协助村“两委”开展工作。在“权随责走,费随事转”的科层化与官僚化原则下村“两委”分工明晰,权责边界清晰以后留给“正式权力的非正式运用”的边界逐渐收缩,同时因其人力、财力与物力具有局限性,村庄需要依靠新乡贤来开展公共事务建设。如新乡贤Z老板在乡村慈善事务中积极发挥作用,7年内捐资90万余元用于对全村70岁以上老人的探访慰问;R村企业家W在传统村落改造项目中出资数十万元,将村落由昔日的露天垃圾场改造为乡村旅游示范区;S村易地搬迁户破坏新建绿化带的苗木以种菜、割草、养胡羊等,村委会屡禁不止,经由本村乡贤L大妈组办的“老娘舅”民间组织劝解协调,最后得以妥善解决。

(四)任务化、模糊化的目标责任机制

作为科层治理与绩效管理的常用工具,目标责任制是一种在上级指导下将目标逐级分解、层层问责并进行量化考核的制度安排,意在强化地方对上级政策的执行力度[38]。不同于科层体系中权责明晰的利益连带机制,桐乡新乡贤群体大部分具有制度与体系之外的身份,这就意味着村“两委”与企业家、文教工作者等非制度精英之间并不受上下级关系与明晰权责的规制,而是更多地呈现出一种基于某项事件或项目的协同网络。因此,当某一事件或项目发生时便可依据“自治”“法治”“德治”的基本属性,分门别类地对接相关新乡贤及“两会三团”组织,以促进项目的顺利进行与事件的合理解决。从这一层面而言,当行政无法满足村民利益需求与公共需求时,这种机制更加容易实现任务目标。通过(半)乡土社会的各种非正式运作,新乡贤可以将“行政单元”与“自然单元”有机整合起来,将简单的网格化管理转化为“三治”灵活性与弹性化的协同应用,从而有效规避条块化与权责不清等风险。需要指出的是,这种目标与任务导向下的责任机制并不同于网络治理,后者的关注重点在于政府与非政府组织、公民个体等多元主体间的彼此协作,由此形成一个自主的网络以共同管理公共事务,以主体平等来淡化政府元治理的角色[32]。这种任务型经纪则更具中国特色,重点关注强国家的角色特性,即便新乡贤个体与组织均不受村“两委”的直接规制,但每次任务进程均需受村“两委”主持或领导,在此之下形成稳定的“一主多辅”的治理结构。

对于新乡贤群体并无直接的考核與问责机制,一方面,这些新乡贤并非科层体系内部的正式公务人员,即便是作为网格信息员的新乡贤亦被划分至“群众性力量”不纳入考核范畴;另一方面,不同村庄资源密集程度、事务、项目具体情况不一,因此公私界限与责任认定机制的模糊性难以避免。但这并不意味着新乡贤参与是完全开放自主的,事实上对于新乡贤村治参与的考核评价关系到村“两委”与镇政府年度目标完成度。科层体制内部的考核往往以指标化与数量化为表征,《自治、法治、德治“三治”融合建设规范》中便设置了一套颇为详尽的地方标准与评价指标体系,具体包括自评和考评两部分,涉及“三治”融合基本要求包括组织领导坚强有力(10分)、自治活力有效释放(25分)、法治思维深入人心(25分)、道德风尚不断提升(25分)、民生福祉日益增进(15分)等六项基本内容,对村中社会组织的数量(不少于10家)、纠纷调解成功率(98%以上),对新乡贤及“两会三团”参与并组织的活动次数等均有具体要求资料来源:嘉兴市委政法委《自治、法治、德治“三治融合”建设规范》地方标准。

。

桐乡“乡贤+‘三治融合”实践是在党建领导下,通过对新乡贤的非正式吸纳完成的治理创新。这一新型治理模式以多元化的新乡贤群体作为重要主体,其运作机制是一种任务型经纪,具体以网格化的管理机制、组织化的运作路径、协商化与人情化的运作原则、任务化与模糊化的目标责任机制为特征,实现了传统乡贤治理理念与现代法治国家治理方法的有机整合。

四、比较分析与再思考:从保护型经纪到任务型经纪

如查尔斯·汉迪所指,基于环境与任务的复杂性,我们应当选择最合适的组织形式与不同的环境与任务相匹配[39]。官僚制与复杂治理问题间的失调与断裂为新乡贤参与乡村治理提供了客观空间;“三治”融合的治理任务为新乡贤参与乡村治理锁定了治理目标;“两会三团”“乌镇管家”等组织化、网格化建设为新乡贤参与乡村治理搭建了治理平台;国家对新乡贤的“半正式吸纳”为新乡贤参与乡村治理提供了制度合法性。与传统经纪机制相较,这种新型机制在产生背景、治理主体、权威来源、经纪逻辑与治理模式层面存在根本性差异(见表3)。

在产生背景层面,前现代化时期国家对乡村社会的干预有限,但总体上依旧需要从乡村汲取资源,晚清时期在国际政治环境影响下,国家的积贫积弱使得这种汲取进一步加强。新中国成立后,全能主义的治理范式促进了非正式制度的瓦解,在人民公社解体与税费改革之后,国家对乡村社会开始由资源汲取逐步向资源输入转型。在由管理转向治理的当下,国家开始放松对社会的介入力度,以行政化提高乡村治理效率,以项目制强化对乡村治理的资源投入。

就治理主体而言,前现代化时期,扎根宗族与深嵌乡土的士绅阶层在国家委托下成为体制外的经纪人;晚清时期,胥吏、土豪劣绅等盈利型经纪人滋生,在为国家汲取资源的同时攫取私利;新中国成立后,全能主义的治理范式促进了非正式制度的瓦解,强大的行政命令替代了村庄传统话语体系,村干部成为获取了制度合法性的国家经纪。为了促进乡村发展,实现乡村振兴,近年来国家开始着力发掘传统元素,“有知识、有道德”“颇具资财且极富情怀”的新乡贤群体作为新型治理主体被国家着力培育并吸纳到乡村治理中来。与传统精英不同,一方面,基于明晰的治理任务,具有较强针对性的任务型资源的精英被吸纳进来:颇富道德资源的德高望重者、拥有法律专业知识的公检法司从业者、占据经济优势的企业家等;另一方面,精英的边界被扩大,桐乡新乡贤既包含了村小组长、村民代表、党员、文教工作者等传统的制度精英与非制度精英,又囊括了热心村务的普通村民。

在权威来源层面,士绅身份的获得须以功名为前提,然而其在乡村中的权威性质却并不被视为政治性权威,而是归属于传统权威,因此,以儒学伦理为基础的文化网络是士绅正统权威的主要来源。士绅阶层消亡之后,胥吏与土豪通过对地方事务的实际掌控与支配成为新的国家经纪。人民公社解体后,国家在20世纪80年代逐步确立了村民自治制度,经由村民选举,党员干部获取了制度合法性,因此在垂直行政机构与权力依附结构中呈现出行政化治理特征。在新乡贤产生阶段,这一群体的权威来源则呈现出复合型特征:一方面,其权威来自经济带动、道德示范、专业主义等层面的资源支配与村民认同;另一方面,原本较为松散的新乡贤群体是在国家基于治理任务自上而下地建构与组织起来的,因此,其权威亦来源于对治理任务的完成与上级政府的认可,由此呈现出复合型权威特征与非正式的吸纳型治理特征。

就运作逻辑而言,士绅阶层需要遵照文化网络中习惯要求,通过自身德行与对宗教事务的实际掌控,在积累声望与信任的同时庇护村民,维持乡土社会稳定。这种“权力的文化网络”被打破后,盈利型经纪通过庇护关系开始运作;新中国成立之后,现代政治的发展使得村干部作为制度精英在自治与科层之间寻求平衡,而对新乡贤而言,其运作逻辑一方面在于完成自上而下的治理任务,另一方面也在于在强化协商互动中完成协同治理。

在治理模式层面,无论是保护型经纪还是盈利型经纪,其实质都是国家对基层社会不同层面与程度的干预之下的一种简约治理。新中国成立以来国家在乡村地区实行村民自治,但在具体操作层面这一正式的行政涉入制度是一种“高度中央集权高度基层渗透”的治理模式,就新乡贤参与乡村治理而言,基于如上产生背景、权威来源与运作逻辑,这种治理模式兼具了行政主导下任务型治理与参与式治理的特征,由此呈现出复合型治理样态。

在现代化转型的当下,国家由资源汲取者转向资源输入者,乡村治理生态日益复杂化,如何实现城市与农村、传统与现代、正式制度与非正式制度的有机嵌合是实现乡村振兴,促进现代国家建设的重要议题。作为国家与社会的中介地带,新乡贤作为链接传统与现代的经纪机制被纳入乡村治理版图,这一新的经纪机制具有“任务型”特征。在产生背景层面,国家自上而下的干预是新乡贤群体切实参与乡村治理的直接原因;在治理主体层面,多元化特征之外的“三治”任务导向使得精英群体边界被扩大,热心村务的普通村民也被纳入精英范畴;在治理机制层面,自上而下的国家建构带来了网格化的管理制度与组织化的治理路径,村“两委”与不同的新乡贤组织之间围绕着特定的治理任务形成互动关系,在治理技术智能化、精细化的同时,基于任务化、模糊化的目标责任机制,新乡贤运用协商化、人情化的运作原则在国家与社会间发挥双向作用,实现了传统与现代的整合,保证了治理绩效。

自乡村振兴战略实施以来,各地不断创新发展理念,开展治理模式探索,“乡贤+‘三治融合”亦仅是全国乡村治理典型模式之一,安康市汉阴县的“`三线"联系群众工作法”、北京顺义的“村规民约”协同工作法、广西宜州“党群理事会”等制度创新亦各领风骚。检视这些形式各异的实践探索可以发现,其实质均在于强化基层党建的同时,在很大程度上有效吸纳了社会力量参与乡村治理,因此桐乡“乡贤+‘三治融合”案例亦具有普遍意义。

本文提出了“任务型经纪”的概念,用以解释发达地区新乡贤作为乡村精英参与乡村治理的模式与逻辑。与许汉泽等学者强调的欠发达地区自上而下的“任务型乡贤”的建构不同,桐乡“任务型经纪”虽亦属非正式吸纳型治理,但在模糊化的考核机制之外,新乡贤在国家任务与村民需求发生冲突时同样能够发挥代理人作用,可见其受到的吸纳力度与规制强度更弱,因此在国家与社会发生剧烈冲突之际更加可能作为中间地带发挥有效的代理作用。因此,在今后全国范畴的乡村治理实践中如何保持并维护好国家与社会间的距离,在实现非正式吸纳的同时强化协同治理,实现任务型经纪的常规化建构是需要审慎思考的问题。

参考文献:

[1]塞缪尔·P.亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,刘为,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1989:241.

[2]周少来.“权力过密化”:乡村治理结构性问题及其转型[J].探索,2020(3):118-126.

[3]姜方炳.“乡贤回归”:城乡循环修复与精英结构再造——以改革开放40年的城乡关系变迁为分析背景[J].浙江社会科学,2018(10):71-78.

[4]费孝通.中国士绅[M]. 北京:中国社会科学出版社,2006:9.

[5]萧公权.中国乡村:19世纪的帝国控制[M]. 北京:九州出版社,2018:10.

[6]王杰.新乡贤是传统乡贤的现代回归吗?——基于新乡贤与传统乡贤治村的比较分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(6):119-128.

[7]徐勇,赵德健.找回自治:对村民自治有效实现形式的探索[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,53(4):1-8.

[8]崔凤军,姜亦炜.农村社区开放式协商机制研究——基于德清县乡贤参事会的调查[J].浙江社会科学,2018(6):96-107.

[9]许源源,邓敏.农村公共文化服务供给中新乡贤的作用研究——一个“双层认同与行动模型”的分析框架[J].东北大学学报(社会科学版),2021,23(2):48-55.

[10]黄文记.“三治”结合乡村治理体系中新乡贤的作用研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021,42(1):171-177.

[11]王文龙.新乡贤与乡村治理:地区差异、治理模式选择与目标耦合[J].农业经济问题,2018(10):78-84.

[12]邝良锋,程同顺.新乡贤生成困境解析——基于农业后生产论的演变逻辑[J].天津行政学院学报,2017,19(3):56-62.

[13]吴新叶,吕培进.新乡贤入场与乡村响应:局外人代理的场景转换[J].学术界,2020(9):73-84.

[14]吴蓉,施国庆,江天河.乡村振兴战略下“新乡贤”治村的现实困境与纾解策略[J].宁夏社会科学,2019(3):130-138.

[15]杜赞奇.文化、权力与国家——1900-1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,2010:45.

[16]原超新.“经纪机制”:中国乡村治理结构的新变化——基于泉州市A村乡贤理事会的运作实践[J].公共管理学报,2019,16(2):57-66.

[17]秦晖.“大共同体本位”与传统中国社会(上)[J].社会学研究,1998(5):3-5.

[18]费孝通,吴晗.皇权与绅权[M]. 上海:华东师范大学出版社,2015:82.

[19]阳信生.明清绅士制度初探[J].船山学刊,2007(1):97-100.

[20]张仲礼.中国绅士[M]. 上海:上海社会科学院出版社,2002:23.

[21]黄宗智.华北的小农经济与社会变迁[M]. 上海:中华书局,1985:10-11.

[22]瞿同祖.清代地方政府[M]. 北京:法律出版社,2003:282-297.

[23]马克斯·韦伯.支配社会学[M].康乐,简惠美,译.桂林:广西师范大学出版社,2010:38.

[24]王先明.士绅构成要素的变异与乡村权力——以20世纪三四十年代的晋西北、晋中为例[J].近代史研究,2005(2):245-283.

[25]刘世定,邱泽奇.“内卷化”概念辨析[J].社會学研究,2004(5):96-110.

[26]徐勇.村干部的双重角色:代理人与当家人——以湖北省杨村村委会选举为例[J].香港二十一世纪,1997(42):151-158.

[27]付英.村干部的三重角色及政策思考——基于征地补偿的考察[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2014,29(3):154-163.

[28]卢福营.论村民自治运作中的公共参与[J].政治学研究,2004(1):17-23.

[29]吴毅.“双重角色”“经纪模式”与“守夜人”和“撞钟者”——来自田野的学术札记[J].开放时代,2001(12):114-117.

[30]杨善华,苏红.从“代理型政权经营者”到“谋利型政权经营者”——向市场经济转型背景下的乡镇政权[J].社会学研究,2002(1):17-24.

[31]李祖佩.“新代理人”:项目进村中的村治主体研究[J].社会,2016,36(3):167-191.

[32]沈费伟,刘祖云.任务型治理:一种新的政府治理方式[J].公共管理与政策评论,2018,7(5):55-64.

[33]王晓莉.构筑社会善治的“三脚架”——破析桐乡“三治”融合的乡村治理机制[J].中国领导科学,2019(3):77-82.

[34]安东尼·唐斯.官僚制内幕[M]. 郭小聪,译.北京:中国人民大学出版社,2006:171-172.

[35]许汉泽,徐明强.“任务型乡贤”与乡村振兴中的精英再造[J].华南农业大学学报(社会科学版),2020,19(1):32-43.

[36]张康之,李东组.织资源及任务型组织的资源获取[J].中国行政管理,2007(2):41-44.

[37]ZUCKER LYNNE.Production of Trust:Institutional Sources of Economic Structure:1840-1920[J].Research in Organizational Behavior,1986(8):53-111..

[38]王晓梦,刘志林,马璐瑶.目标责任制能否提高政府回应性?——基于保障性住房政策的分析[J].公共行政评论,2020,13(5):2-22.

[39]查尔斯·汉迪.非理性的时代——掌握未来的组织[M].王凯丽,译.北京:华夏出版社,2000:44.

“Task-oriented Brokerage Mechanism”:

New Paradigm of Elite Participation in Rural Governance in China

——Based on A Field Observation in TongxiangZHANG Yuwei,WU Jin

(School of Humanities and Development,China Agricultural University,Beijing100193,China)Abstract:There has always been a tradition of gentry rule in China.In recent years,the new gentry have been gradually incorporated into the grassroots governance system,and the elite participation in Chinas rural governance has taken on new characteristics of the times.Learning from “agent system” concept and combining Tongxiang experience,we find that under local government intervention the “task-oriented brokerage” replaces the “multiple roles” of the old type protection agency,profitable brokerage and villager leaders.As the main body of governance,the new gentry integrate the institutional legitimacy,moral superiority and resources management advantages under the grid and technical management mechanism.Its goal responsibility turns out task-oriented and fuzzy characteristics and its operation mechanism follows the principle of consultation and humanization.Based on mutual trust and collaborative governance between grassroots government and local society,this institutionalized construction of absorbing governance mechanism widely inspires the endogenous impetus of rural society, at the same time,in the process of “three integration” of autonomy,rule by law and rule by virtue,is conducive to the effective connection between tradition and modern,urban and rural areas.

Key words:rural governance;elite;brokerage mechanism;task-oriented brokerage

(責任编辑:张洁)

猜你喜欢乡村治理精英金融精英速成指南21世纪商业评论(2019年10期)2019-10-28金融精英速成指南21世纪商业评论(2019年10期)2019-10-28金山农村党建“六大工程”引领乡村治理上海党史与党建(2018年6期)2018-08-06乡风文明在乡村治理中的作用研究学理论·下(2017年10期)2018-03-28乡村场域中精英俘获过程分析智富时代(2017年8期)2017-10-18乡村场域中精英俘获过程分析智富时代(2017年8期)2017-10-18乡村治理困境研究综述科学与财富(2017年10期)2017-05-09昂科威28T四驱精英型世界汽车(2016年8期)2016-09-28精英云集中国经济周刊(2016年34期)2016-09-02精英云集中国经济周刊(2016年34期)2016-09-02