20世纪80年代我国史学概论体系建构比较研究

教学之需和推动史学理论学科建设,史学界出现了一个史学概论教材编写的繁荣景象。在短短的十年间,出版并被相关高校确定为历史学本科生甚至延伸为研究生教学的指定参考书,计有11本之多,代表性的史学理论教材有:葛懋春、谢本书主编的《历史科学概论》、白寿彝主编的《史学概论》和田昌五、居建文编著的《历史学概论》,被多所高校选定为大学本科史学理论课程教材,影响很大。无论是从横向还是从纵向来对比分析三本著作,它们虽都以“史学概论”相命名,都采用了综合模式的逻辑体系,但是在内容和整体特色方面却存在着很大不同。他们的特色的差异,来自于他们各自对“史学概论”的研究对象、任务、学科定位等问题具有不同的理解和差异性阐释:对此进行深入研究,还必须进入史家主体的精神世界,仔细探究史家主体的经历、学历和他们对史学以及史学概论学科体系的理解。无论是从它们具体的逻辑体系及其囊括的内容,还是从它们所确立的史学概论的研究对象、任务及学科定位来看,其特色之不同就在于,理论视角不同,体系设计不同,编写者的精神世界不同,对历史学的理解也不同,因此,映现在史学概论体系上所进行的探索当然是不同的,这种不同,体现着史学思想的多维度和史学方法的多样性;但他们在追求真理、探究学术,为构建中国风格的史学概论体系所体现的文化炽热却又是那样的相同和别无二致。

教学之需和推动史学理论学科建设,史学界出现了一个史学概论教材编写的繁荣景象。在短短的十年间,出版并被相关高校确定为历史学本科生甚至延伸为研究生教学的指定参考书,计有11本之多,代表性的史学理论教材有:葛懋春、谢本书主编的《历史科学概论》、白寿彝主编的《史学概论》和田昌五、居建文编著的《历史学概论》,被多所高校选定为大学本科史学理论课程教材,影响很大。无论是从横向还是从纵向来对比分析三本著作,它们虽都以“史学概论”相命名,都采用了综合模式的逻辑体系,但是在内容和整体特色方面却存在着很大不同。他们的特色的差异,来自于他们各自对“史学概论”的研究对象、任务、学科定位等问题具有不同的理解和差异性阐释:对此进行深入研究,还必须进入史家主体的精神世界,仔细探究史家主体的经历、学历和他们对史学以及史学概论学科体系的理解。无论是从它们具体的逻辑体系及其囊括的内容,还是从它们所确立的史学概论的研究对象、任务及学科定位来看,其特色之不同就在于,理论视角不同,体系设计不同,编写者的精神世界不同,对历史学的理解也不同,因此,映现在史学概论体系上所进行的探索当然是不同的,这种不同,体现着史学思想的多维度和史学方法的多样性;但他们在追求真理、探究学术,为构建中国风格的史学概论体系所体现的文化炽热却又是那样的相同和别无二致。

关键词:史学概论体系;葛懋春;白寿彝;田昌五

中图分类号:K03 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2014)10-0083-11

20世纪80年代,为了适应普通高校教学之需和推动史学理论学科建设,史学界出现了一个史学概论教材编写的繁荣景象。在短短的十年间,出版并被相关高校确定为历史学本科生甚至延伸为研究生教学的指定参考书,计有11本之多(见表一)。

笔者曾从“史学概论学科体系如何确定”的角度,对以上著述予以观照,提出了“五论组合”;其中,葛懋春、谢本书主编的《历史科学概论》、白寿彝主编的《史学概论》和田昌五、居建文编著的《历史学概论》,被多所高校选定为大学本科史学理论教材,影响很大。本文对上述三种有代表性的著作进行比较分析和文本解读,由此一窥20世纪80年代中国史学概论体系建设的成就。

仔细观察上列葛懋春、谢本书主编的《历史科学概论》(1985年第三版)、白寿彝主编的《史学概论》(1983年第一版)和田昌五、居建文编著的《历史学概论》(1984年第一版)的逻辑体系,我们不难发现,尽管它们都采用了综合模式来安排其逻辑结构,但是它们所囊括的内容及各部分内容所占比例却存在很大差别。这里所说的综合模式,是一个借用的概念,即史学概论=部分1+部分2+部分。在史学家所构建的史学概论体系中,有很多学者立足于教学或历史研究的实际需要采用了这种部分相加等于整体的结构体系,但同时还要特别指出的是,这种综合模式并不等于说就是一个“拼盘”,因为史学家在构建其结构时都有自己特定的需要。

一、文本体系的比较分析

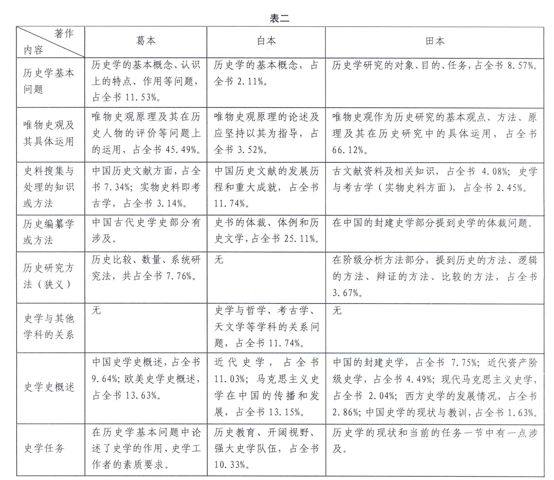

首先,对三本史学理论教材进行量化比较分析,统计其各部分内容及所占比例(参见表二)。

据表二可知:

第一,三本教材都坚持以马克思主义唯物史观为指导来研究史学概论的相关问题,并论述了唯物史观在历史研究中的运用问题。但是,比较来看,唯物史观及其具体运用问题在葛本和田本所占比例特别高。而白本只是对唯物史观进行了简要的论述,并未具体展开。

第二,三本教材都论述了史料搜集与处理的知识和方法问题,但是在具体安排上却有很大差异,即葛本和田本主要按史料的类型分别论述了中国历史文献和实物史料即考古学的相关问题,而白本则是重点阐述了中国历史文献的发展历程和重要成就,在论述中渗透了文献的搜集和整理的方法,对于考古学则是放到史学与其他学科关系这一部分进行论述,所占比例特别小。同时,对于史学与哲学、民族学、地理学、艺术、天文学等学科的关系,只有白本进行了阐述,而其他两本均未涉及。

第三,对于历史编纂学,白本用了四分之一的篇幅进行重点阐述,不仅论述了史学的体裁、体例等问题,而且特别提出了历史文学的问题,而不是将其列到史学与其他学科的关系部分,可见白本的编者对此问题殊为重视。尤其是联系到从新中国成立后,很多史家只是片面提倡历史唯物主义原理而不注重历史编纂这个环节,以致当时很少有从内容到形式都精美的作品问世,白本花如此大篇幅來论述历史编纂学的内容是值得肯定的。而与此形成鲜明对比的是,葛本和田本只是在概述中国古代史学史时才多少涉及了一些历史编纂学方面的知识,并未专门阐述。

第四,对于史学史的简要概述,可以说是三本著作的共同内容,而这也成为后来有的学者抨击它们是“拼盘”的主要原因之一。但是,比较而言,它们在史学史内容部分的具体安排上也有很大不同。葛本对于中国和欧美史学史都进行了系统概述,内容相对完整;白本只是论述了近现代中国史学的发展情况,并未涉及西方史学,但这在当时对于涉猎中国近现代史学史具有开启性作用;田本由于篇幅限制,只是择要论述了中西史学史中的重要问题,但是它将西方史学的发展一目安排在“历史学的现状和当前的任务”这一节中,这无疑是欠妥的。

第五,历史研究方法(狭义)的重要可以说是毋庸置疑的,然而在20世纪80年代初期却并未受到史家重视。相应地,在三本教材中也反映了这个问题,它们对于历史研究方法都论述不多,葛本虽然在1984年修订时增写了“当代国外几种史学方法述评”一章,但是,论述还是显得薄弱;而田本则涉及更少;白本干脆就没写。

第六,需要特别注意的是,葛本虽只用了3.14%的篇幅来论述历史科学在认识上的主要特点这一问题。换一个视角看,从认识论角度考察历史学的问题终于在葛本中获得了机会,这无疑为后来学者重视历史认识论起到了初始之功。另外,白本在当时提出的“史学任务”和“重视历史教育,开阔视野、提高史学水平,强大史学队伍”等问题,无疑对当代史学还具有指导意义。

上一篇:持续深入开展“三项学习教育”活动

下一篇:春秋战国时期史学发展概况探析